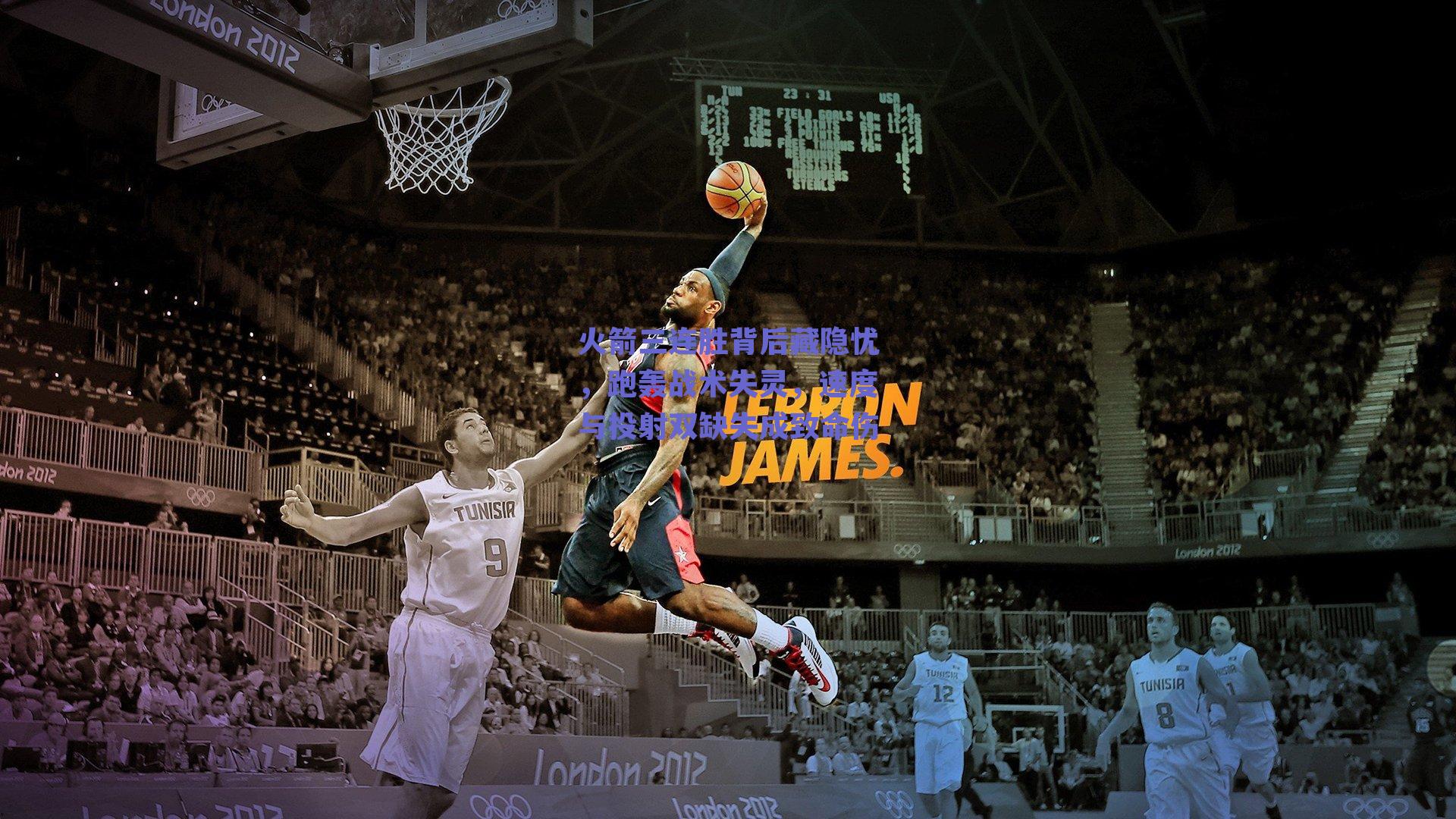

火箭三连胜背后藏隐忧,跑轰战术失灵,速度与投射双缺失成致命伤

在NBA的激烈竞争中,休斯顿火箭队近期以一波三连胜的战绩吸引了球迷的目光,但这短暂的胜利光环下,却隐藏着令人担忧的隐患,作为一支以“跑轰”战术为核心的球队,火箭在进攻端的表现显得力不从心——缺乏稳定的外线投射和闪电般的速度,这让他们的战术体系显得空洞而脆弱,如果这些问题得不到及时解决,这支曾经的跑轰大队可能难以在季后赛中走得更远。

火箭的三连胜始于对阵一些实力较弱的对手,例如与孟菲斯灰熊和圣安东尼奥马刺的交锋,在这些比赛中,火箭依靠防守韧性和关键时刻的爆发勉强取胜,但进攻端的短板暴露无遗,跑轰战术本应强调快速推进、三分轰炸和高效得分,但火箭在比赛中却频频出现投篮命中率低下、转换进攻迟缓的问题,在对阵灰熊的比赛中,火箭全场三分球命中率仅为32%,而快攻得分也比对手少了10分,这种“没篮没速度”的现象,让球队的胜利显得侥幸,而非实力使然。

从球队阵容来看,火箭的核心球员如杰伦·格林和阿尔佩伦·申京,在个人能力上虽有亮点,但整体配合却未能完全契合跑轰体系,格林作为得分后卫,本赛季的三分命中率一直徘徊在35%左右,远未达到顶级射手的标准,而申京在内线的策应能力虽强,但缺乏外线威胁,导致球队在进攻空间上受限,更令人担忧的是,火箭在休赛期引入的一些角色球员,如老将维克多·奥拉迪波,也因伤病和状态下滑,未能提供稳定的外线火力,这种“没篮”的困境,直接削弱了跑轰战术的威力——如果没有可靠的三分球,对手可以轻松收缩防守,扼杀火箭的内线突破。

速度问题同样不容忽视,跑轰战术的灵魂在于快速转换,从防守到进攻的瞬间爆发力,火箭在本赛季的多场比赛中,快攻效率排名联盟下游,数据显示,他们的场均快攻得分仅为12分,远低于金州勇士等跑轰强队的18分,究其原因,一方面是球队控卫位置的组织能力不足,年轻球员如阿门·汤普森在决策上显得稚嫩;则是整体体能和战术执行的不连贯,在对阵丹佛掘金的比赛中,火箭在第三节多次出现失误,被对手打出一波流反超比分,这正是速度跟不上的直接体现,主教练伊梅·乌度卡在赛后采访中也坦言:“我们需要在节奏控制上做得更好,跑轰不是盲目快攻,而是精准的爆发。”

火箭的三连胜固然值得庆祝,但这背后的隐患若被忽略,可能成为赛季后期的定时炸弹,球队的赛程安排即将迎来挑战,接下来将面对波士顿凯尔特人和密尔沃基雄鹿等强队,这些对手的防守强度和反击能力远非此前球队可比,如果火箭无法提升外线命中率和推进速度,很可能在这些硬仗中溃败,从长远来看,跑轰战术的失灵会影响球队的化学反应,年轻球员如贾巴里·史密斯和塔里·伊森虽有潜力,但若长期在低效体系中成长,可能阻碍他们的发展。

更深入地说,火箭的困境反映了现代篮球的一个趋势:跑轰战术已不再是简单的“快打旋风”,而是需要精准投射和智能决策的结合,联盟中成功的跑轰球队,如勇士和萨克拉门托国王,都拥有顶级的射手群和灵活的轮转体系,反观火箭,他们的三分球命中率仅排联盟第20位,而助攻数也中等偏下,这种“没篮没速度”的组合,让他们的战术看起来像是一台生锈的机器,尽管偶尔运转,却难以持续输出。

球队管理层的决策也需承担部分责任,在休赛期,火箭未能有效补强外线投射,反而将资源倾斜到防守端,这虽然提升了球队的韧性,但却牺牲了进攻的平衡,通过交易获得的球员更多侧重于防守专家,而非空间型射手,这种建队思路在短期内可能带来一些胜利,但从战略角度看,它限制了火箭的天花板,如果未来不通过交易或选秀引入可靠投手,火箭的跑轰梦想可能永远停留在纸上谈兵。

球迷和专家们对火箭的现状褒贬不一,一些乐观者认为,三连胜展示了球队的成长潜力,尤其是在年轻核心的带领下;但批评者则指出,火箭在关键数据上的落后,如有效投篮命中率和节奏指数,都指向了深层次问题,篮球分析师马克·琼斯在近期节目中评论道:“火箭就像一辆没有引擎的跑车,外观华丽,但内在动力不足,除非他们解决投射和速度问题,否则这波连胜只是昙花一现。”

展望未来,火箭需要在训练和战术调整上狠下功夫,加强外线投篮训练,尤其是针对核心球员的稳定性提升;优化阵容轮换,确保在快攻中能有更多球员参与;教练组需灵活调整战术,避免过度依赖单一的跑轰模式,如果这些措施得以实施,火箭或许能在竞争激烈的西部找到一席之地。

火箭的三连胜是一面双面镜,既反射出球队的韧性与希望,又照出了跑轰战术下的致命缺陷,在这个强调速度和空间的篮球时代,没有篮筐威胁和闪电速度的球队,很难走得更远,火箭若想真正崛起,就必须直面这些隐患,否则短暂的喜悦可能很快被残酷的现实所取代。